REPBUDDYのつるかわです。

先日、ツイッターでヤシガニのことで盛り上がったので私の飼育経験を自分自身復習の意味も込めてまとめてみようかと思います。

私がヤシガニに出会ったのは高校3年生のころ、沖縄に行った先輩からお土産でいただいた

(正確にいうと買って帰ったものの困っていたものを押し付けられた)のが始まりでした。

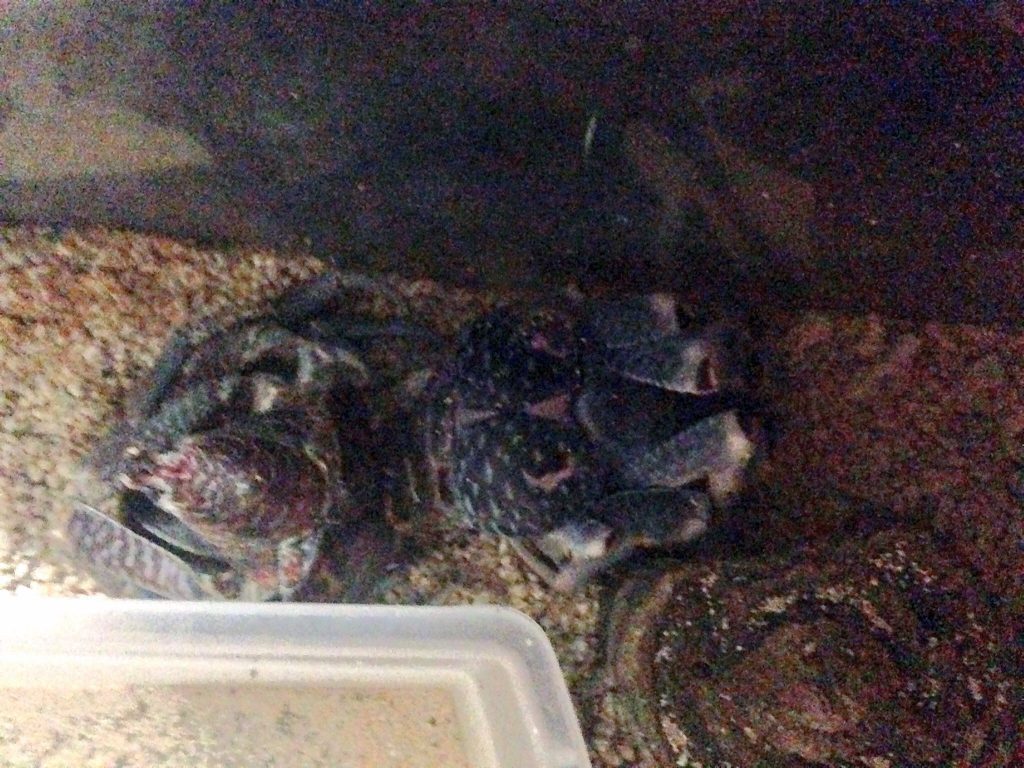

もらったヤシガニ

当時、昆虫や甲殻類がとても好きだった私にとってヤシガニは憧れの対象でした。

そんなヤシガニを飼育する機会に恵まれたわけですが、当時は飼育に関する情報がまったくなく、

脱皮せずに死んでしまう、餌はなんでも食べる、脱走の名人など大した情報は手に入れられませんでした。

♀の腹脚、これも図鑑やネットではなかなか知ることのできない情報のひとつ。

さて、そんなヤシガニを飼育するにあたって、高校生だった私が参考にしたのは、飼育していたオカヤドカリとカブトムシでした。

オカヤドカリは脱皮の際、細かい砂を掘り、空間を作って脱皮をします。またカブトムシも細かい土を固めて空間を作って蛹、成虫になります。

私はカブトムシを飼育するときのように、湿らせたピートをしっかりとつめていき空間を作らせることができればいいのではないかと推測しました。

なぜ土かというと、生息環境を調べ、どうも海岸の洞窟や海岸林で生活してることがわかりました。

脱皮の時期になると、洞窟や土に潜って脱皮をするらしい、とわかったので土に潜って脱皮させようと挑戦することにしました。

問題は深さでした。ヤドカリであれば数センチで足りますが、ヤシガニの巨大な体を隠すことができる深さにするには、工夫が必要でした。

行き着いた形は衣装ケースを二つ使って加工した入れ物でした。これであれば深さを50cmほど確保でき、脱走も防ぐことができます。

下の部分に、ピートと保湿のためにミズゴケを混ぜたものを湿らせながらしっかりとつめました。

さて、完成したヤシガニハウスに引越しさせたヤシガニの飼育は順調でした。

温度は25℃前後、湿度は70%前後、これもオカヤドカリの飼育適温を参考にしました。

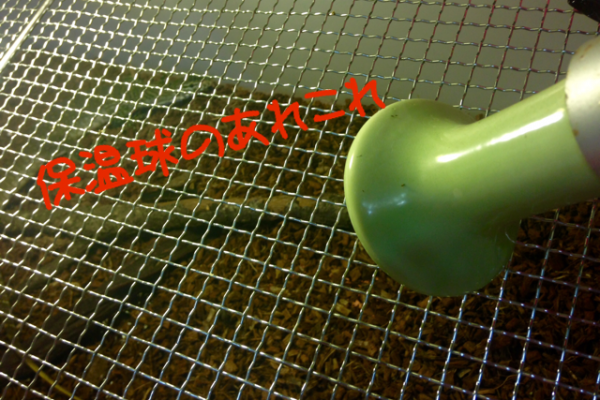

加温はエアコンとパネルヒーターを使用。

餌には主に熱帯魚の餌(肉食魚用、草食魚用、クリルなど)を使っていました。

脱皮前になると、腹部がぱんぱんに膨れ、餌も食べなくなります。

そうなると潜ってしまって出てこなくなります。それから2ヶ月ほどして、我慢できず掘ってみたところ・・・

推測は当たっていました、ヤシガニは脱皮のための空間を作りその中で脱皮していました。

掘った時には脱皮も済んでおり、体も固まっていました。

その後、その個体は1年半ほど飼育していましたが、2回目の脱皮は成功せず、死んでしまいました。

脱皮後、色が赤っぽく変色した。恐らく土の影響だと思われる。

それから数個体飼育しましたが、うまくいかずいい結果を得られませんでした。

社会人になってからも1匹飼育しましたが、長生きしなかったです。

最後に飼育してから2年ほどたちますが、今年飼育する機会に恵まれそうなので、準備を進めています。

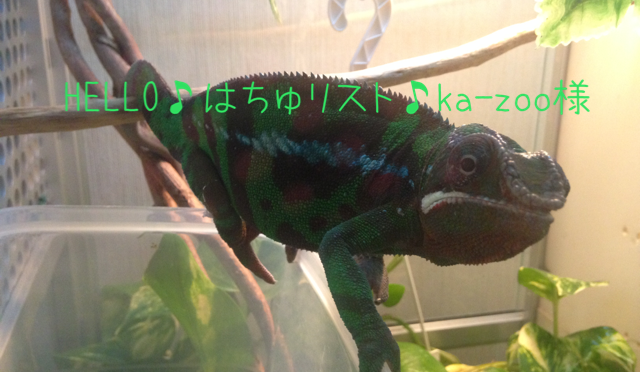

カメレオンと同時進行なので、ちょっとばたばたしますが、環境つくりが大事な生き物というところは共通してます。

しっかりと、生息環境を理解し長生きさせられるようにしたいです。

いまでは脱皮のことや、餌のことなどかなりいろんなことが明らかになってきているので、それを参考にしつつ飼育を確立させたく思います。

ヤシガニの飼育に関して

恐らくこれが良いだろうと思われていること

・高温多湿を好む(20~30℃、湿度70~80%)水びたしだと不衛生になりやすいので注意。数時間程度であれば10℃ほどでも耐える。35℃を超えるような高温には弱い。

・サンゴ砂をしいてシェルターを用意してやれば、観察できるような状態で脱皮するので砂の深さや大きなシェルターは必要ない(もちろん脱皮が近くなれば安静に)

・食性は雑食、なんでも食べるのでいろんなものをバランスよく与える。海水からミネラルを摂取するのでたまに与えると良い。

・立体活動が得意なので、脱走されにくい背の高い水槽やコンテナボックス、衣装ケースなどが飼育に向いている(蓋もしっかり閉めることができればベスト)

「ヤシガニ会」

最初の脱皮に成功したころ、ヤシガニ会という集まりを知り、参加することにした私は衝撃を受けました。

会長をはじめ10名ほどの愛好家達がヤシガニを飼育していたのですが、

なんと、植木鉢を倒しただけのシェルターで脱皮するヤシガニの写真や、砂の上で脱皮するヤシガニの写真があるのです。

ヤシガニは適度な湿度があれば簡単なシェルターで脱皮するということを知ったのです!!

ヤシガニ飼育の奥深さを知り、会合に参加すること数回・・・ヤシガニ愛好家や甲殻類研究の専門家と意見交換をしながら、

いまは次期会長候補として、ヤシガニの保全活動に参加しています。

2月末の沖縄旅行(ツイッター参照)も実はこのヤシガニ会議に出席するためのものなんです。

ヤシガニは食べても美味しいです♪

海と山が必要なヤシガニを守ることは、綺麗な海と豊かな山を守ることに繋がる、ヤシガニが以前のように増えれば島の特産物になり、

利益が出れば保全にもっと力がはいり、環境保護におのずと繋がると会長や幹部の方たちは信じています。

私は生き物のプロとして、ペットとしての流通や飼育技術の確立も役目だと思っております、飼育なくして養殖や管理もできないですから。

また職業柄、水族館のスタッフとのコネクションなんかも生かしていこうと模索中。。。

今年は夏に、南西諸島に生体調査へ行くので乞うご期待♪

追記

それから・・・

ヤシガニの飼育を8月より始め、この10月末、砂上脱皮しましたのでその様子をご紹介します。

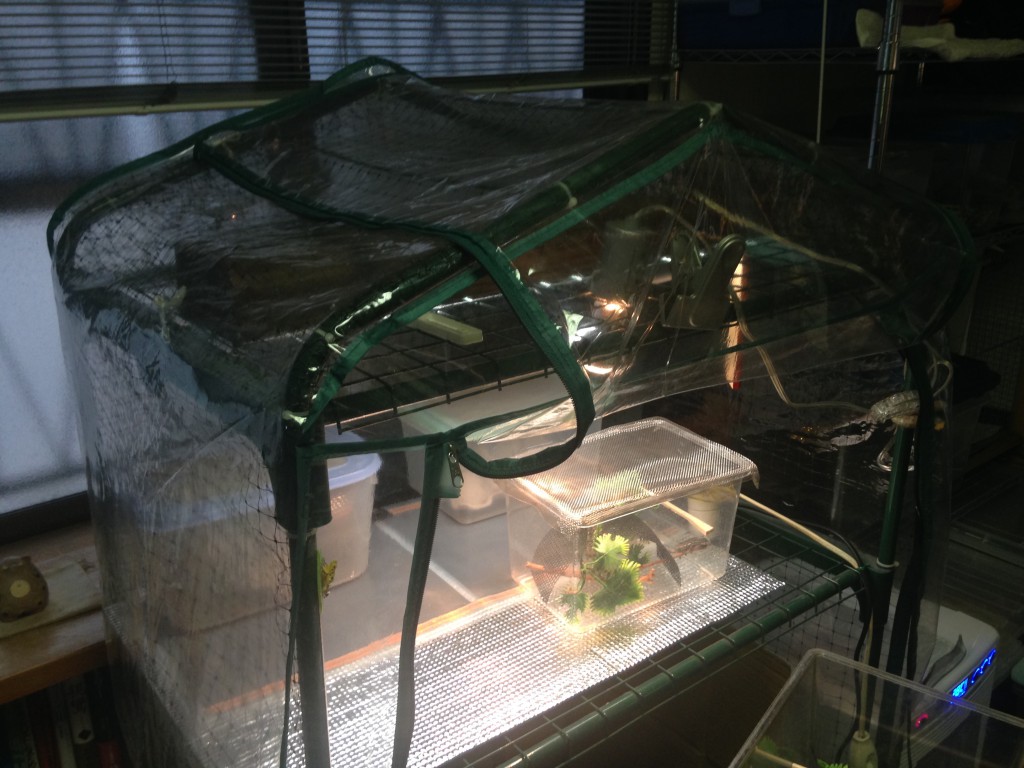

現在の飼育環境

水槽…アクリル水槽60×45×45

保温…側面パネルヒーター

温度…28℃湿度70〜80%

底砂…サンゴ砂

日々の世話…一日置きに霧吹き、数日に一度の水入れの水交換

餌…2日に一度、乾燥クリル、バナナ、アジの切り身、海ぶどう

脱皮について脱皮1ヶ月前

餌を積極的に食べ、動きも活発。

腹部は日によって膨らみが変化する

脱皮2週間前

餌を食べなくなり、動きが怠慢になる。腹部は膨らんだまま変化せず。

脱皮数日前

触ってもわずかにしか動かなくなる。知らずにいると死にかけのようにも思える(実際に私は状態が悪いのかと疑った)

関節にも力も入っていない。だらっと寝そべるように見えることも、この状態になれば数日のうちに脱皮するであろう。

脱皮初日

色は白っぽい青にピンクの部分も見える。まだ体が固まっていないのでわずかにしか動かない。時より姿勢を変える。

脱皮後~3日

日に日に殻の色が濃くなっていき姿勢もしっかりしてくるが、まだうずくまったまま動かない。

2日目

3日目

See you again♪

みんなの相棒、REPBUDDYでした。

2019年7月店舗にて小型個体の脱皮に成功しました!下記動画をぜひご覧ください。

実際の飼育の様子を動画にされているのでそちらも併せてどうぞ♪

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/14bff2f8.9053174b.14bff2f9.2d9cbf3c/?me_id=1211165&item_id=10137026&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fchanet%2Fcabinet%2F801%2F79605-1.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fchanet%2Fcabinet%2F801%2F79605-1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/14bff2f8.9053174b.14bff2f9.2d9cbf3c/?me_id=1211165&item_id=10137028&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fchanet%2Fcabinet%2F801%2F79607-1.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fchanet%2Fcabinet%2F801%2F79607-1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/14bff2f8.9053174b.14bff2f9.2d9cbf3c/?me_id=1211165&item_id=10402364&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fchanet%2Fcabinet%2F2553%2F255113-1.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fchanet%2Fcabinet%2F2553%2F255113-1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/154281b5.0f7f8544.154281b6.c1f8fdb4/?me_id=1227483&item_id=10000523&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Faquapet%2Fcabinet%2F01344745%2F01442878%2Fimg64704677.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Faquapet%2Fcabinet%2F01344745%2F01442878%2Fimg64704677.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/14bff2f8.9053174b.14bff2f9.2d9cbf3c/?me_id=1211165&item_id=10027066&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fchanet%2Fcabinet%2F141%2F13637-1.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fchanet%2Fcabinet%2F141%2F13637-1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)